为全面提升新教师教学能力水平,推进现代信息技术与教学深度融合,按照《沈阳师范大学“青蓝工程”实施办法》(沈师大校[2023]27号)文件要求,2023年4月14日,学校教学质量监控与评估处组织开展了2023年首期“青蓝工程”系列培训活动,活动由教师教学发展中心承办。首期活动以“本科教学基本要求及信息技术能力提升”为主题,邀请本科教学督导组组长包玉秋教授做专题报告,软件学院孙笑微老师与“青蓝工程”参训教师围绕信息技术与教学深度融合作了实践经验分享和交流。“青蓝工程”新教师教学能力提升项目参训教师58人参与了培训活动。

本科教学督导组组长包玉秋教授以“如何上好一门课”为主题,从熟悉教学内容、了解教学对象、做好教学准备、掌握教学方法、开展教学反思等方面,结合日常教学督导经验,对新进教师如何掌握本科教学基本技能做了细致、深入的讲解,对参训教师基本教学能力的提升起到了积极的指导作用。围绕参训教师日常教学中遇到的困惑和难点,包玉秋教授现场一一做了解答。软件学院孙笑微老师结合“金课视角下基于‘雨课堂+BOPPPS’的混合式教学模式研究”的教学案例,配合“雨课堂”软件技术人员的操作指导,向参训教师作了信息技术与教学深度融合的经验分享和交流。培训现场交流互动气氛热烈,参训教师纷纷表示培训内容丰富、理论联系实际,收获颇丰。

“青蓝工程”培训项目是我校提升教师教学能力的品牌、特色项目,项目开展十年来,已经成为提升我校教师特别是新进教师教学能力的有效形式和手段,未来学校将通过开展多元化、系统化的培训活动,持续探索提升教师教学能力的新途径、新形式,助力学校人才培养质量的不断提高。

本科教学督导组组长包玉秋教授作报告

软件学院孙笑微老师作经验分享

我校举办“现代信息技术赋能教学应用与创新” 主题培训活动 ——

“青蓝工程”新教师教学能力提升系列培训活动之二

2023年4月26日,学校教学质量监控与评估处、教务处联合组织开展了2023年“青蓝工程”新教师教学能力提升系列培训活动的第二场,培训主题为“现代信息技术赋能教学应用与创新”。活动邀请教师教育学院副院长、教师职业技能实训中心张立平副教授介绍了智慧教室的功能及使用操作;计算机与数学基础教学部王娜老师结合超星平台的使用分享了混合式一流课程建设与实践的教学经验。本期“青蓝工程”新进教师教学能力提升项目参训教师59人。活动由教学质量监控与评估处孙健主持。

张立平副教授以“智慧教育理念下的教学技术发展应用”为题结合我校教师职业技能实训中心智慧教室的使用实践,围绕课堂教学、科技硬件+思维软件互策下的教学发展路径两方面,将智慧教学理念、思维认知、操作策略、技术支持进行了立体化、多元化的呈现,对新进教师在施教过程中创建智慧教学场景、改进教学方法,提升教学效果,起到了积极的启发、指导作用。

王娜老师以高等数学课程为例,围绕混合式课程建设过程、资源建设、课程实施、效果分析四个方面分享了一流课程建设与实践的宝贵经验,配合“超星平台”软件技术人员的操作指导,总结了混合式一流课程教、学、评的建设路径与实施策略。参加培训的教师纷纷表示,此次培训形式新颖,实用性强,既熟悉了现代信息技术下的教学应用与创新,又掌握了一流课程建设思路和方法,对教学理念的重塑和教学方法的重构有了更加深刻的认识和理解。

推动现代信息技术与教学深度融合是我校教师教学能力提升工程的重要内容之一,通过几年来相关培训内容的持续开展,对我校教师加快转变教学理念,扩充现代信息技术使用的理论储备,提升实践技能起到了显著成效。未来,依托我校教师职业技能实训中心强大的软、硬件支持,通过组织开展一系列培训或交流活动,帮助教师深度挖掘智慧教室功能,积极探索现代信息技术与教学融合的实施路径,进一步推动教师职业成长,助力学校人才培养质量的不断提高。

张立平副教授介绍智慧教室的功能及使用操作

王娜副教授结合超星平台使用作教学经验分享

教学质量监控与评估处

2023年4月27日

2023.02.23教师信息化教学能力测评结果分析

前 言

为贯彻落实《沈阳师范大学关于推进现代信息技术与教学深度融合工作的实施意见》,持续提升我校教师教学能力,学校近年来全方位搭建网络化教学环境,实施了教师信息化教学能力培训、信息化教学评价等一系列举措,取得了显著成效、产生了一系列标志性教学成果,在助推一流课程建设、信息化教学研究等方面产生了积极影响。

为深入了解我校教师信息化教学能力水平,找短板、促发展,由学校教学质量监控与评估处、教务处联合策划组织,新闻与传播学院具体实施了教师信息化教学能力专项测评。测评以问卷调查的方式进行,采取随机抽样和分层次抽样相结合的方法开展,调查数据将作为我校教师教学发展中心未来开展教师教学能力培训和相关活动的依据之一。因抽样存在不全面、样本容量不足等问题,所得数据可能有偏差,仅供参考。

教师信息化教学能力测评结果分析

本次教师信息化教学能力测评采用自编量表完成,该量表按照教学进程分为课前教学准备、课中教学实施与评价、课后专业发展与教学研究三个阶段,共包括意识与安全、教学设计与技术素养、教学资源应用、教学活动组织、教学评价、学习指导、专业发展、教学研究八大能力维度,共有19个微能力测评指标、65个测评题项。共有来自24个学院(含公共教学部)的693名教师参加本次自评,参加测评教师的基本信息如表1所示。

表1 测评教师基本信息

为了检验测评的有效性,在教师自我汇报的基础上增加他评进行一致性检验,即由教师所在部门分管教学的管理者从八个维度对教师信息化教学能力进行主观评价。一致性检验结果显示二者具有一定的一致性(Kendall协调系数大于0.36)。

一、整体情况分析

(一)整体能力等级分布情况

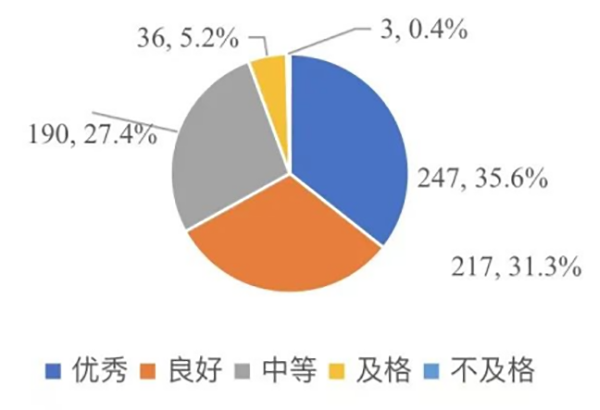

图1 教师信息化教学能力等级人数分布图

分析:从整体来看,教师信息化教学能力平均值为84.7分,其中有43.4%的教师信息化教学能力水平高于平均值。从各等级人数占比来看,优秀和良好等级的人数较多,占比分别为35.6%和31.3%,及格和不及格人数非常少,占比分别为5.2%和0.4%。

结论:教师的信息化教学能力整体水平较高。

(二)教学进程能力情况

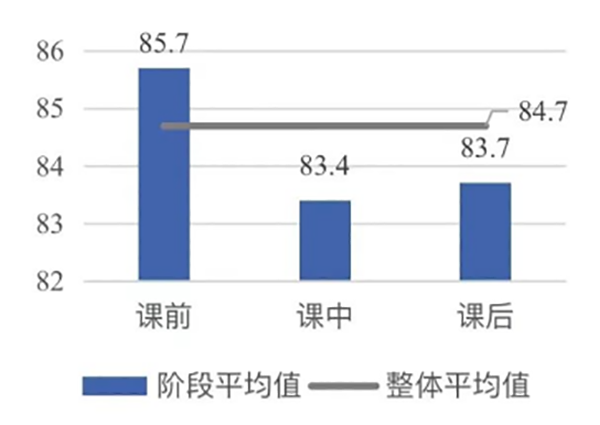

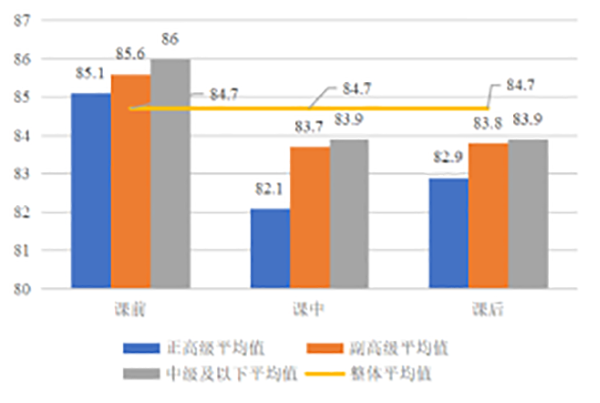

图2 各教学进程阶段能力水平对比分析图

分析:从教学进程来看,课前阶段的教学准备能力水平明显高于课中阶段的教学实施与评价能力、课后阶段的专业发展与教学研究能力,课中和课后阶段的相关能力水平基本一致。

结论:教师课前阶段的教学准备能力水平略高于课中阶段的教学实施与评价和课后阶段的专业发展与教学研究能力。

(三)八大能力维度情况

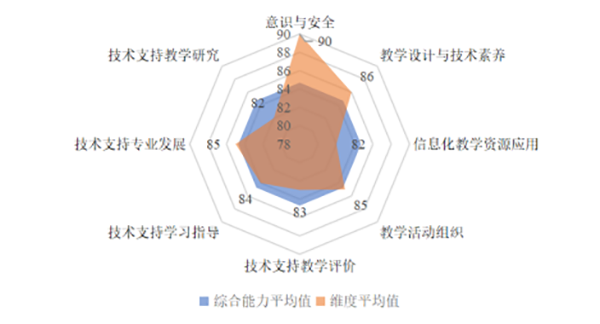

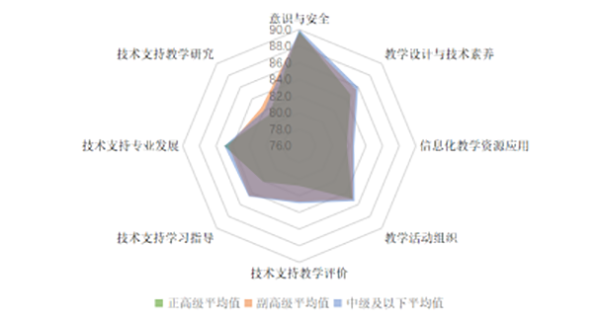

图3 八大能力水平对比分析图

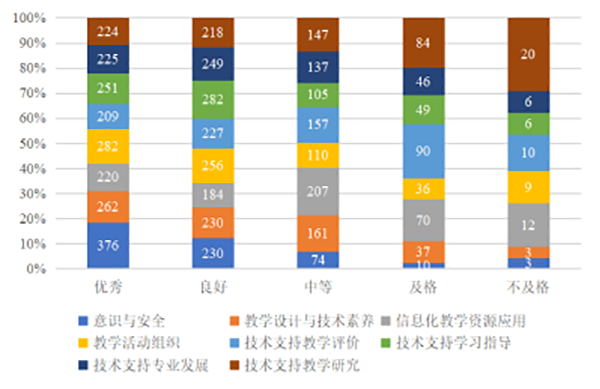

图4 八大能力各等级人数分布图

分析:从八大能力维度来看,意识与安全、教学设计与技术素养两个维度能力水平高于整体能力水平,教学活动组织、技术支持专业发展两个维度能力水平接近整体能力水平,信息化教学资源应用、技术支持教学评价、技术支持教学评价、技术支持学习指导、技术支持教学研究四个维度能力水平低于整体能力水平。从八大能力各等级人数分布来看,在优秀和良好等级中意识与安全维度的人数最多,教学活动组织和技术支持学习指导维度人数次之,信息化教学资源应用和技术支持教学研究维度人数最少;在及格和不及格两个等级中,技术支持教学研究和技术支持教学评价两个维度的人数相对较多,信息化教学资源应用维度人数次之,意识与安全维度人数最少。

结论:教师的意识与安全、教学设计与技术素养较好,普遍已经能够意识到信息技术在教学中的重要作用,能够领悟和理解信息化教学的相关知识和方法,初步掌握了常用信息技术工具在教学中的应用(如办公软件、网络教学平台、思维可视化工具、常用社交媒体软件等),但技术支持教学评价和技术支持教学研究能力偏弱,尚未能够有效借助信息技术手段准确评估学生学习效果和诊断教学中存在的问题,并以此开展规范的教学研究,持续改进教学模式和方法,不断提升自身教学素养和能力。

(四)19个微能力指标情况

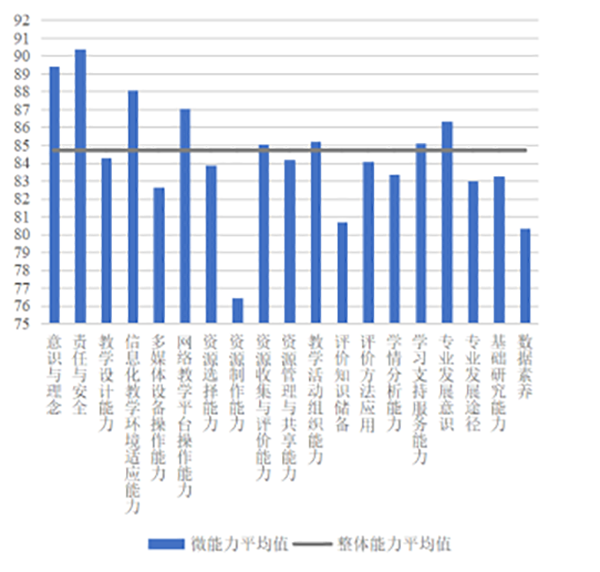

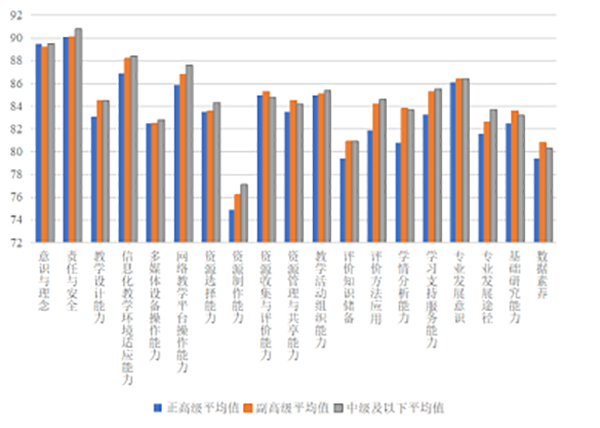

图5 微能力对比分析图

分析:从具体微能力指标来看,意识与理念、责任与安全、信息化教学环境适应能力和网络教学平台操作能力四个微能力指标明显高于整体能力平均值,多媒体设备操作能力、资源制作能力、评价知识储备、专业发展途径、基础研究能力和数据素养六个微能力指标明显低于整体能力水平,尤其是资源制作能力水平远低于其他微能力。

结论:教师的意识与理念、责任与安全、信息化教学环境适应能力和网络教学平台操作能力较好,而教学资源制作和多媒体设备操作能力、评价知识储备和数据素养等偏弱,尤其是资源制作能力明显不足,有待进一步提高。

二、不同群体特征差异情况分析

为了进一步探究不同教师群体间的信息化教学能力差异,分别从性别、职称、年龄三方面开展了群体差异分析,主要结论如下:

性别方面:男性教师信息化教学能力水平整体略高于女性,尤其是男性教师达到优秀水平的人数比例多于女性教师,特别是在多媒体设备操作能力、资源制作能力、评价知识储备和数据素养四个微能力上男性教师明显优于女性教师。

职称方面:教师的整体信息化教学能力水平与教师的职称成反比,随着职称的提高信息化教学能力水平逐渐降低,中级及以下职称教师整体能力平均水平和具有优秀水平的人数比例均最高。教授职称教师的资源制作、学情分析、学习支持服务和专业发展途径四个微能力明显低于其他教师。

年龄方面:50岁以上教师的整体信息化教学能力水平最低,远低于整体平均水平,其次是35-39岁年龄段的教师。39岁以下教师各教学阶段能力水平基本一致,34岁以下和40-44岁年龄段教师的各维度能力水平均高于其他年龄段教师,特别是在教学活动组织、技术支持学习指导、技术支持专业发展三方面优势明显。

三、教师信息化教学能力提升建议

教师信息化教学能力构成要素包括意识、素养、能力等多个方面,其发展过程具有动态性和阶段性特征,应遵循“以师为本、问题驱动、案例引领、灵活多样”的原则,组织开展教师信息化教学能力提升。

以师为本:教师信息化教学能力发展的目标需遵循教师主体的差异性,培训内容应符合教师的群体差异和能力发展需求。

问题驱动:广泛开展需求调研,以教师教学实践中遇到的问题作为培训内容设计的依据,以还原问题、剖析问题、解决问题为主线贯穿研修全过程。

案例引领:建立优秀信息化教学案例库,有目的、有计划、有针对性地引导教师学习和运用理论知识对案例进行观察剖析,实现理论与实践的有机结合,提升教师培训效果。

灵活多样:教师信息化教学能力发展可采取网络研修、专题讲座、名师工作坊、理论咨询指导、技术现场服务等多种方式。教师信息化教学能力评价可采用自我、同伴、管理者等不同评价主体,以及自我汇报、材料评价和课堂观察等评价方式相结合的综合评价体系。

目前我校教师已经具有较好的信息化教学意识,能够认识到高等教育数字化转型对教师提出的新要求,能够领悟和理解信息化教学的相关知识和方法,初步掌握了常用信息技术工具在教学中的应用,但在技术融入教学的素养、能力和研究方面还有待进一步提升。未来可重点开展以下三方面培训工作:

一是基本技术素养提升。围绕教学资源设计与制作、信息化教学设备与软件操作等方面开展基本技术素养提升培训,使教师能够适应高等教育教学数字化转型的需求,充分实现数字技术有效深度融入课程与教学,以胜任数字化转型时代的教师角色。

二是智能教育素养培养。围绕技术支持下的教学评价和学情分析、智能技术应用等方面开展智能教育素养培养,提升教师智能教学环境中的技术应用能力,能够将大数据和人工智能技术有效融入课程与教学过程,精准分析学生学情、精准预判学习结果、精准调控教学过程,实现学生个性化学习。

三是终身学习能力养成。围绕教师专业发展、教学研究等方面开展终身学习能力养成培训,使教师能够树立终身学习和问题研究意识,实施科学规范的教育实验研究,诊断教学问题、探究教学规律、创新教学模式。学会与其他教师分享交流与协作探究,不断更新自身的数字技术素养与智能教学应用能力,实现自我赋能学习和同伴共同发展。

附 录

不同教师群体能力特征差异分析

一、不同性别教师群体能力情况

(一)整体能力对比情况

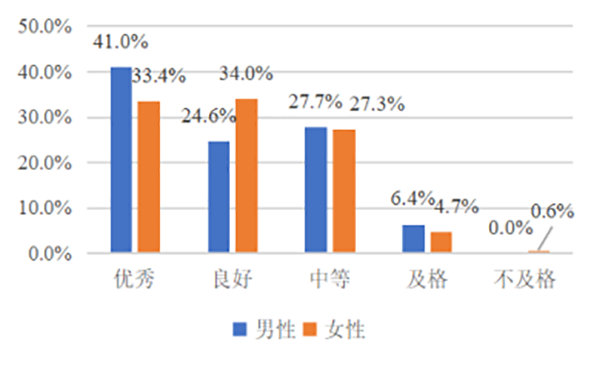

图6 不同性别整体能力等级人数占比对比分析图

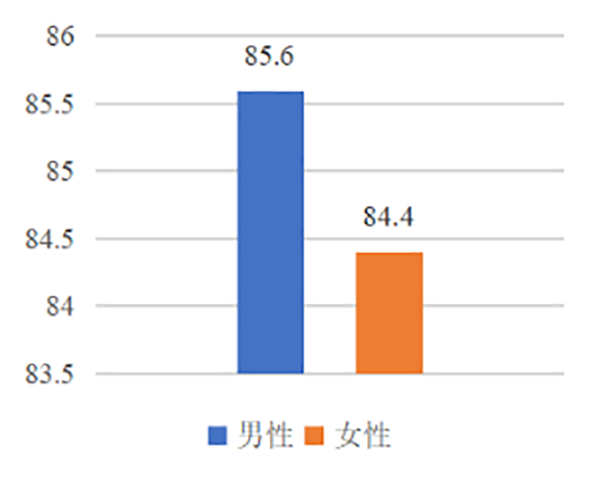

图7 不同性别整体能力平均水平对比分析图

分析:男性教师整体能力具有优秀水平的人数比例高于女性教师,男性教师整体能力平均水平也高于女性教师,女性教师群体里存在个别不及格的现象。

结论:男性教师信息化教学能力水平整体略高于女性,尤其是达到优秀水平的人数比例,男性教师多于女性教师。

(二)教学进程阶段能力对比情况

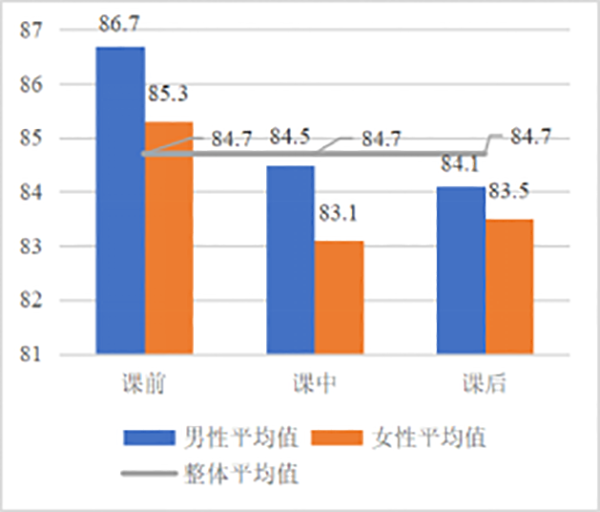

图8 不同性别教师各教学进程阶段能力水平对比分析图

分析:不同性别教师课前阶段的教学准备能力水平明显高于课中阶段的教学实施与评价能力、课后阶段的专业发展与教学研究能力;男性教师各教学进程阶段的能力水平均高于女性教师,女性教师的课后阶段的专业发展与教学研究能力略高于课中阶段的教学实施与评价能力。

结论:不同性别教师课前、课中、课后阶段的能力水平存在一定差异,男性教师各教学进程阶段的能力水平均高于女性教师。

(三)八大能力维度对比情况

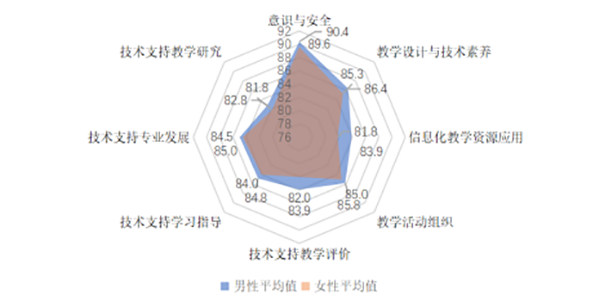

图9 不同性别教师八大能力水平对比分析图

分析:男性教师各能力维度均高于女性教师,信息化教学资源应用、技术支持教学评价两个维度明显高于女性教师,而其他维度差异不大。

结论:不同性别教师八大能力水平存在一定差异,男性教师各维度能力水平均高于女性教师,尤其是信息化教学资源应用、技术支持教学评价两个维度差异明显。

(四)19个微能力指标对比情况

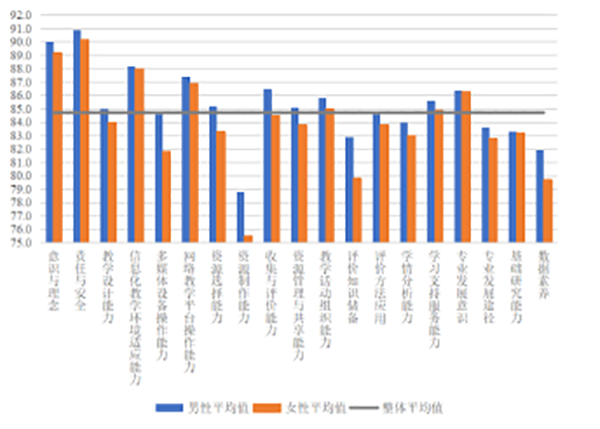

图10 不同性别教师微能力水平对比分析图

分析:男性教师各微能力均高于女性教师,尤其是多媒体设备操作能力、资源制作能力、评价知识储备和数据素养四个微能力水平远明显高于女性教师,而其他方面差异不大。

结论:不同性别教师19个微能力水平存在一定差异,男性教师各微能力水平均高于女性教师,尤其是多媒体设备操作能力、资源制作能力、评价知识储备和数据素养四个微能力水平差异明显。

二、不同职称教师群体能力情况

(一)整体能力对比情况

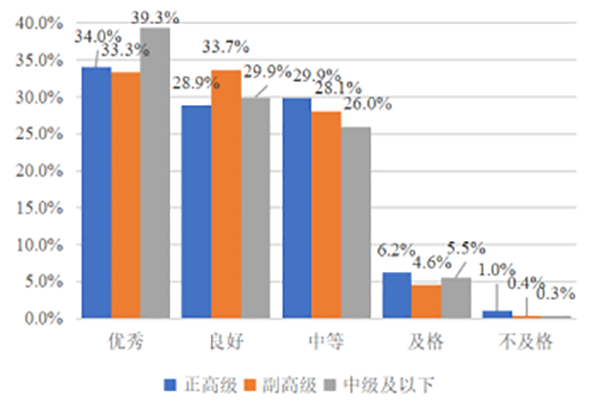

图11 不同职称整体能力等级人数占比对比分析图

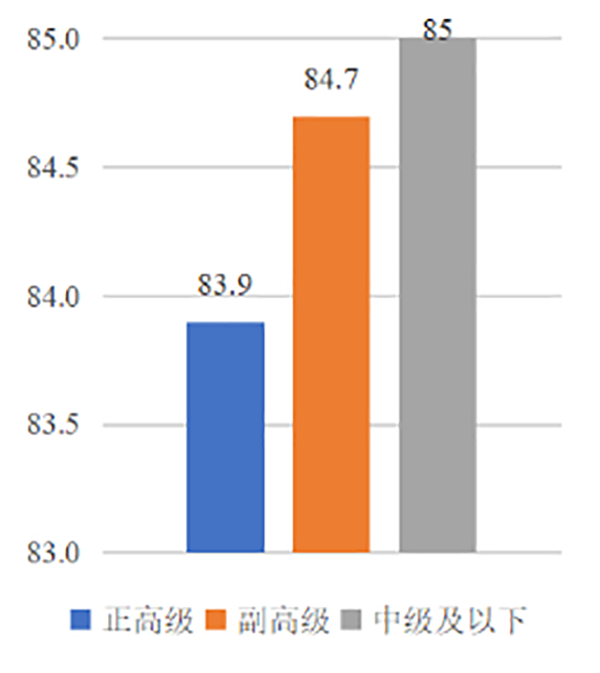

图12 不同职称整体能力平均水平对比分析图

分析:中级及以下职称教师整体能力具有优秀水平人数的比例高于其他职称教师,中级及以下职称教师整体能力平均水平最高,副高级职称教师次之,正高级职称整体能力水平最低。

结论:教师的整体信息化教学能力水平与教师的职称成反比,随着职称的提高信息化教学能力水平逐渐降低,中级及以下职称教师整体能力平均水平和具有优秀水平的人数比例均最高。

(二)教学进程阶段能力对比情况

图13 不同职称教师各教学进程阶段能力水平

对比分析图

分析:不同职称教师课前阶段的教学准备能力水平略高于课中阶段的教学实施与评价能力、课后阶段的专业发展与教学研究能力;除教授职称教师的课中阶段能力低于其他职称教师外,不同职称教师的各教学进程阶段的能力水平间差异不明显。

结论:不同职称教师课前、课中、课后阶段的能力水平存在略微差异,教授职称教师的课中阶段能力明显低于其他职称教师。

(三)八大能力维度对比情况

图14 不同职称教师八大能力水平对比分析图

分析:在教学设计与技术素养、技术支持教学评价、技术支持学习指导和技术支持教学研究四个维度上,副高级和中级及以下教师的能力水平明显高于正高级教师。在其他维度上,不同职称教师的能力水平接近。

结论:副高级和中级及以下教师的教学设计与技术素养、技术支持教学评价、技术支持学习指导和技术支持教学研究四个维度能力水平明显高于正高级教师。

(四)19个微能力指标对比情况

图15 不同职称教师微能力水平对比分析图

分析:在资源制作、学情分析、学习支持服务和专业发展途径四个微能力方面,不同职称教师间存在一定差异,其中副高级和中级及以下职称教师高于正高级职称教师。在其他微能力方面,不同职称教师间差异不明显。

结论:不同职称教师的大多数微能力水平接近,只有资源制作、学情分析、学习支持服务和专业发展途径四个微能力方面,副高级和中级及以下职称教师高于正高级职称教师。

三、不同年龄教师群体能力情况

(一)整体能力对比情况

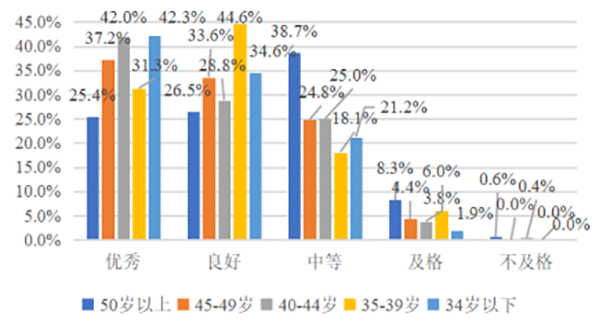

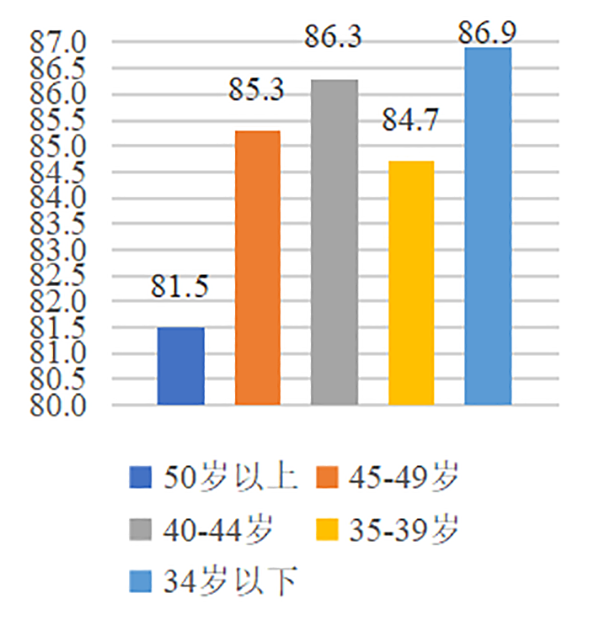

图16 不同年龄段整体能力等级人数占比对比分析图

图17 不同年龄段整体能力平均水平对比分析图

分析:34岁以下和40-44岁年龄段教师整体能力具有优秀水平人数的比例和整体能力平均水平高于其他年龄段教师,50岁以上教师整体能力属于中等水平的人数占比较多,45-49岁和35-39岁年龄段教师的整体能力水平属于良好和优秀水平的人数占比较多,40-44岁和34岁以下教师的整体能力属于优秀水平的人数占比较多。

结论:50岁以上教师的整体信息化教学能力水平最低,远低于整体平均水平,其次是35-39岁年龄段的教师,其他年龄段教师整体信息化教学能力水平高于整体平均水平。

(二)教学进程阶段能力对比情况

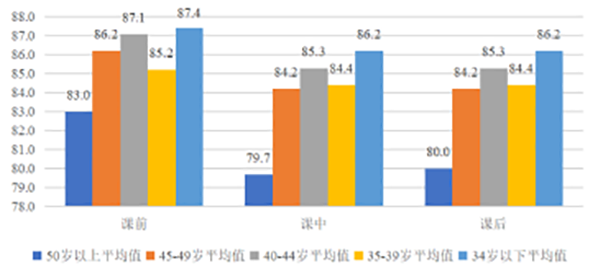

图18 不同年龄段各教学进程阶段能力水平对比分析图

分析:34岁以下和35-39岁年龄段教师各教学阶段能力水平基本一致,其他年龄段教师课前阶段能力水平高于课中和课后阶段。

结论:39岁以下教师各教学阶段能力水平基本一致,其他年龄段教师课前阶段能力水平高于课中和课后阶段。

(三)八大能力维度对比情况

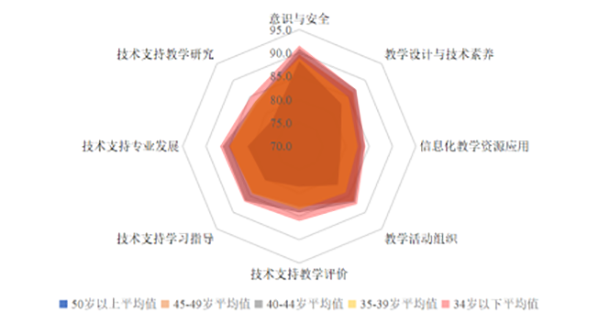

图19 不同年龄段教师八大能力水平对比分析图

分析:34岁以下教师各维度能力水平均高于其他年龄段教师,40-44岁年龄段教师的各维度能力水平与34岁以下教师接近,二者在教学活动组织、技术支持学习指导、技术支持专业发展三方面明显高于其他年龄段教师。

结论:34岁以下和40-44岁年龄段教师的各维度能力水平均高于其他年龄段教师,特别是在教学活动组织、技术支持学习指导、技术支持专业发展三方面优势明显。

(四)19个微能力指标对比情况

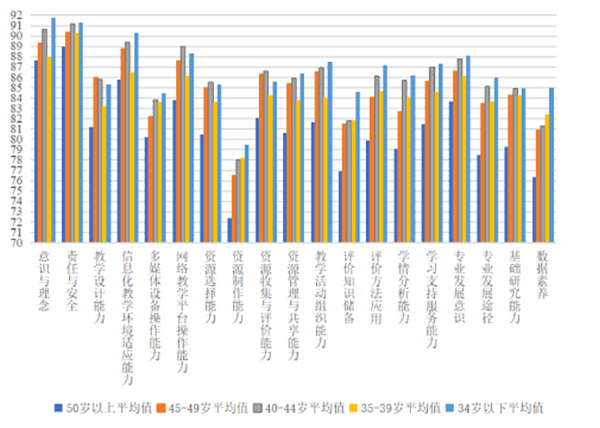

图20 不同年龄段教师微能力水平对比分析图

分析:随着年龄的增长,教师在资源制作、多媒体操作、评价知识储备和数据素养四方面的微能力逐渐降低,50岁以上教师各微能力均明显低于其他群体,39岁以下和40-44岁教师各微能力均相对较高,35-39岁教师的资源制作、评价知识储备、评价方法应用、学情分析、专业发展意识、基础研究能力和数据素养等方面的能力相对于39岁以下和40-44岁教师来说基本没有明显差异,45-49岁教师的教学设计、信息化教学环境适应、资源收集与评价、教学活动组织、基础研究能力相对于39岁以下和40-44岁教师来说基本没有明显差异。

结论:50岁以上教师各微能力均明显低于其他群体,39岁以下和40-44岁教师各微能力均相对较高。

提升督导信息化水平,强化现代教育技术应用——沈阳师范大学举办校、院两级教学督导现代信息技术与教学深度融合“案例式”系列培训

为深入贯彻落实《沈阳师范大学关于推进现代信息技术与教学深度融合工作的实施意见》,使校、院两级教学督导更好地适应现代信息技术变革,在实现“智慧教学”的基础上,逐步实现“智慧教务、智慧督导、智慧服务”,2022年11月9日—18日,学校教师教学发展中心联合教学质量监控与评估处、教务处以“现代信息技术与教学深度融合”为主题,举办了两期校、院两级教学督导系列培训活动。

两期系列培训均以“案例式”的方式,通过课堂教学展示、现场交流,使校、院两级教学督导深刻领会和理解现代信息技术与教学深度融合的形式、手段和教学效果。首期培训,以数学与系统科学学院教师门博的《抽象代数》课堂为培训现场,通过现场观摩,授课教师向校、院两级教学督导展示了“雨课堂”平台在教学中的应用,并在课后与教学督导交流了应用的心得体会。第二期培训由粮食学院的教师吴隆坤和学前与初等教育学院的教师贺敬雯分别以“雨课堂”和“超星泛雅”两个线上教学平台的使用为例,做了经验分享,两位教师以现代信息技术在各自课堂中的应用经验为例,分享了现代信息技术在优化教学设计、精准把握学情、丰富课程资源、提升课堂效率、激发学习动力、助力一流课程建设等方面的方法和经验。两期培训共有90余人次的校、院两级教学督导参加,同时,唐山师范学院的130余人次的教师和教学督导在线上同步参与了分享交流活动。

数学与系统科学学院教师门博的《抽象代数》课堂

粮食学院教师吴隆坤分享“雨课堂”应用经验

学前与初等教育学院教师贺敬雯分享

“超星泛雅”平台应用经验

现代信息技术与教学进行深度融合是时代对教育的需要,也是教师发展的重要途径,更是实现信息化教学管理与督导的有效方法。学校将以此为抓手,革新教育理念,提升教师信息化能力与水平,加强教学督导队伍信息化素养,以此进一步加快教育督导信息化进程,提高教育督导质量,不断健全教学质量监控与反馈机制。